數據女孩的中年危機

Amy | Co-founder at The Cocoons | Podcast + Substack + Strategy | 數據工作的角色轉變與反思 | 產業現況觀察

Amy Chen 是一位 9 年前加入新創公司成為 Data Scientist 起步,後來在 Uptake 擔任 Senior ML Engineer,深入推動模型生產化,也結合自身對行銷與客戶的敏銳洞察,現在她與搭檔 Stella 一同創辦 The Cocoons,為企業提供 AI 策略、跨境成長方案,同時從 Podcast 與 Substack 節目中持續分享職涯觀察與思考,深耕科技社群。

Amy 今天的分享主題是〈數據女孩的中年危機〉,這個主題與其合作夥伴共同製作的 Podcast 節目同名。

講者經營這個 Podcast 已經一年半了,過程中發現這個主題至今仍具有相當的時代意義與共鳴。因此,我今天想藉由這場分享,談談我們創立這個品牌的動機、我們一路上學到的事情,以及我們觀察到的市場與職涯發展趨勢。

Press enter or click to view image in full size

Press enter or click to view image in full size

Data Science 的未來在哪裡?

從生活的角度來看

ADPList 的需求變化

講者提到,她與 Stella 是透過 ADPList (全球性的導師配對平台) 認識的,當時兩人都是資深的 Data Scientist,也經常在這個平台上提供 Mentorship。她自己甚至一直都在 ADPList 排名前十。然而,這段時間以來,她明顯觀察到來求助的人逐漸減少。

過去有大量人想轉職資料相關職位,但這波需求從去年開始顯著下滑。她指出,很多曾經主動找上她的 Mentee,後來都不了了之,不再主動聯繫。她猜測這些人可能沒有順利轉職成功,也可能已經選擇放棄資料相關職涯而轉行,這讓她感受到整體的轉職意願正在退燒。

Uber 司機竟然是同行

講者分享了自己最近搭乘 Uber 的經驗。當她與司機聊天時,驚訝地發現對方其實是一位剛被裁員的 Machine Learning Engineer。這位司機為了維持生活開銷而開始開車賺錢,並坦言目前在找工作上非常迷茫,還在考慮是否要轉向 AI 領域。

招生困難的大學 (招生已降低40%)

講者住在美國郊區某地,離她家不遠的地方有一所大學,不算頂尖,但也不差,講者與校方閒聊了解,校方去年開了 Data Science Department,但收到的學生不多,雖然整體學校的招生量也降低了40%,但還是看得出來 Data Science 的浪潮正在退卻中。

身邊充滿疑惑的家長,孩子在家找不到工作

講者提到,自己所處的社區中,也會與許多家長聊天,說自己剛畢業的孩子(無論是學士或碩士)主修的就是資料科學或 AI,但目前在家,找不太到工作

所以從以上生活的角度來看,可以感覺到行業相比於之前正在走下坡。

Press enter or click to view image in full size

從 Mentee 的角度來看

找不到工作 / 無法證明自己價值 / 覺得自己的工作不夠 Data Science

在講者的觀察中,許多資料科學領域的從業者,無論是剛畢業的新人或已經在職場上的開始有經驗的工作者,都在不同階段面臨困境。對於剛畢業的學生而言,進入這個產業的門檻變得越來越高,第一份工作難以尋覓,不少原本積極尋求轉職的 Mentee,最後選擇沉默或轉行。

而那些已經找到工作的資料人,則常常卡在無法證明自己價值的處境 — 明明投入專案,卻無法產生具體的商業成果,或者缺乏資源支撐,讓他們在組織中的存在感變得模糊。

此外,也有不少人在工作內容上感到沮喪,他們原以為能做模型、參與核心決策,但實際上卻被分配到行銷或營運支援的任務,終日處理 Dashboard,使得他們質疑這樣的工作是否仍配得上「Data Science」這個稱呼。

而在講者的經驗中,真的做完算法並且 Deploy 一個模型上線,如果該模型對於設定的場景足夠 Effective,上線後其實很少動它,也就少了模型迭代更新的步驟,但會剩下很多 Analytics & Opeation 的工作,也就是在這樣的現象下,很多資料人就想說要轉 Machine Learning Engineer (MLE) / Software Engineer (SWE)。

想要轉行做 MLE / SWE (圍城心態)

然而在講者的第一集 Podcast 中,就有討論 MLE / DS 不同職位職位的想法,事實上很多的 MLE 都想轉回 DS,碰更多的 Analytics,而很多的 DS 想轉去 MLE/SWE,碰更多的算法 & 軟體工程。

無形的天花板

這一個瓶頸是比較 Sr 的資料人會碰到的,講者認為一般來說,除非公司做的就是 Data Product,不然資料人的升級路線很難超過 VP of Data Science , 不會變成 CTO

講者認識的 Data Science VP,做了 10 年還是 Data Science VP,不會再往上升,所以 DS 行業就算做得很成功,但還是有一個無形的天花板存在。

Press enter or click to view image in full size

從內容趨勢的角度來看

講者剛出社會的階段,如 Emma Ding, Ken Jee 等 Data Science 網紅給予他很大的幫助,然而這些 Youtuber 年多前都停更了,講者的生活中也發現,目前 Data Science 的教學/面試攻略等 Youtube 資訊也呈現下滑趨勢

Press enter or click to view image in full size

從講者的角度來看

講者提到,從自己較微觀的角度來看產業變化,她特別記得 ChatGPT 問世的那一刻。當時她正在進行 Topic Modeling 的專案,就算不使用傳統演算法,改用稍微進階一點的如 Hugging Face 上的 Deep Learning Model,模型上還需要設計、微調,反覆驗證。

但當 ChatGPT 推出後,她立刻有種震撼感。原本辛苦設計與調參的模型,彷彿一夕之間被取代,從主題建模這一點來看,ChatGPT 顯然在生成、理解與歸類語意上已大幅超越傳統方法,幾乎是秒殺所有其他的 Model, 自己先前做的 Topic Model 也就沒什麼意思了。

而體感上來說,更會感受到那種,原來我做的東西可以一瞬間沒有用,而撇開 ChatGPT 不說

講者自己的發現是,在大公司當中

進入門檻提高:她形容現在要進入大公司,就像考大學,需要準備特定的技能考核,變成一場場標準化的測驗。

• 職位多為支援角色:即使進入大公司,許多職位偏向 Support Role,難以參與決策,許多從業者感受到的是「螺絲釘感」。

• 大型專案參與困難:除非特別出色,否則現在很難在大公司中取得高影響力的專案。她對比 2016 年自己剛進入職場時,覺得那時候更容易參與到有 Impact 的工作。

• 外包化與裁員趨勢:她提到最近兩年的裁員潮對資料團隊打擊特別大,甚至觀察到有公司(如高露潔)將整個資料科學團隊外包到印度。

而在 StartUp / 小公司 , 雖然職位是 DS ,但基本上會所有事情全包,講者自己的經驗是,在國防產業的小公司, Domain Expertise 甚至更為重要,如果沒有相關知識的成員協作的話, Data Science 的工作更是無法展開,那麼假設為來的趨勢是所謂的 「AI賦能」,是否這些 Domain Expert 可以減少一層溝通工作,讓整體工作產出更迅速,品質也更好。

此外, Data Engineer 的需求也高於 DS , 許多行業中的資料需要被清整,而這一塊相比於分析以及建模,較難被自動化

DS 身兼多職也不是僅 Data Science 相關的職位, StartUp 幾乎所有人都要身兼多職,也會出現更多類似 FullStack Engineer 的 Roles。

Press enter or click to view image in full size

持續探索不同的職涯故事

講者在做 Podcast 的時候,也喜歡也喜歡探索做出不同選擇的來賓,聊聊他們的職涯與人生觀,所以一般來說講者並沒有偏好 FANNG 的來賓,講者挑了幾個特別的來賓經歷,供讀者們參考。

還在做 DS 的人,怎麼說?

遊戲產業

講者聊了做遊戲的 DS — Char,那他本身其實也很掙扎,Char 在節目中還在詢問說要怎麼轉成 Machine Learning Engineer。他是個 Data Scientist,平常要考慮非常多的事情。

Char 表示 — 其實在遊戲行業裡,資料科學家沒什麼決策權,因為整個遊戲的主導權還是在設計師,或是 PM 身上。

儘管如此,這位受訪者仍然因為對遊戲的熱情,選擇繼續留在這個產業內,並持續探索其他可能。

A/B Testing Platform — Statsig

講者介紹了另一位來賓賈琳,他目前在西雅圖的一家新創公司擔任資料科學家,這家公司專注於建構 A/B Testing 平台,剛完成一輪募資,在當地新創圈中頗受矚目 — 這家公司是一群從 Meta 出來的人,專門打造實驗平台。

賈琳的職涯轉變也頗具代表性。他一開始在大型企業 Wayfair,後來轉到 Discord,最後來到目前這間規模較小的公司。這一連串的轉換反映出他的選擇策略:

「他希望提升自己的影響力,選擇越來越小的公司。這間公司以 Data Science 為核心,所以他能扮演主導角色。」

講者進一步指出,對於像賈林這樣在 A/B Testing 領域深耕的人而言,進入以實驗為主體的產品公司,是能讓 Data Scientist 擁有話語權的理想選擇。

最後講者也提到,雖然技術上已經非常成熟,賈林現在更多需要學習的是如何與客戶溝通、理解需求與業務導向的任務。

保險產業

講者分享了來賓 Angela 的職涯案例,她目前在保險產業工作,這是一個許多資料人較少主動考慮的領域。不過講者指出,實際上保險業內部也有不少 Data Scientist 的職缺,而且這些職位往往相對穩定。

不過講者也坦言,在這樣的產業中,資料科學的發揮空間會受到制度與監管的高度限制

- 保險是一個求穩的行業,它的節奏、法規、監理等考量,會超過你在科技公司可以自由測試模型的那種範疇。

- 你不能隨便改保險的 Policy,也不能輕易動到 Pricing Model,所以整體上來說就是要「穩」,而且進展會比較「慢」。

講者補充,這樣的產業環境雖然對某些資料人來說可能感覺「綁手綁腳」,但對另一群人來說卻非常適合,因為這裡幾乎不裁員,也有穩定的人才需求,是「心態平和」的資料人所偏好的選擇之一。

Press enter or click to view image in full size

辭職的人,怎麼說?

模範生中的模範生

這位來賓是修行人 — 梓衡,畢業於清華大學,之後攻讀電腦科學博士(PhD in CS),研究主題與人工智慧(AI)相關。他進入 Meta 任職,擔任 Engineering Manager,參與的是社交平台中的 Feed 推薦系統,屬於公司核心、具有營收貢獻的產品線。

儘管在職場上表現出色、職涯前景穩定,他卻在某一刻決定大幅轉換人生方向。

梓衡對妻子表示:我比較想當催眠師,你給我一兩年的時間,我想試試看全職做催眠。

這段話成了他生涯轉折的起點。他真的去學習催眠療法,還曾在講者主持的 Podcast 上,現場試圖催眠我們

講者認為,這樣的心路歷程非常特別且酷炫,不僅因為他的資歷與能力令人佩服,更因為他敢於從一個極度理性與技術導向的產業,跳脫進入一個相對感性、與人心連結的職業領域。

講者表達 — 「但最近發現他好像又回去 Meta 上班了啦。」

又表達出生命歷程中,探索興趣與工作之間的微妙關係

從臭蟲博士到插畫家

講者提到另一位來賓的故事,一樣相當獨特。他不是從資料領域出發,Chen Zha 是一位昆蟲學博士,擁有高度專業的領域知識,在殺蟲劑公司上班,Domain Expertise 也有了,工作也有,一切都不錯。

可是,Chen Zha 最後還是決定:我想要畫畫,我不想要再做殺蟲劑的研究了。

於是這位博士毅然決然轉職成為插畫家,但並非一般的藝術創作者,而是專門畫昆蟲、科學解剖圖的插畫家。

講者補充:

「他會畫那種科技插畫,像昆蟲的解析圖,因為他有那個專業知識。就像醫生會畫人體解剖圖一樣,他能夠把這些知識轉化成視覺化的圖像。」

從 Data Analytics Manager 到 Career Coach

接著講者介紹了 Nina 的職涯故事,Nina 曾在多家知名企業擔任 Analytics Manager,包括 Affirm、SFFA 等大型科技公司,累積了豐富的資料分析經驗。

但她最近好像找到她的 Passion,她可能想幫助更多人,所以現在是做 Career Coach。

講者總結,像這樣轉換跑道的人,有的會在嘗試後再回到原本的行業,有的則持續發展新方向。不管結果如何,要做這樣的選擇,需要很大的勇氣,而且要想得很清楚,自己要什麼、想要什麼,才能鼓起勇氣去做這件事。

並且,不管事做 DS / DA / MLE / SWE,哪怕日後想要回到相關產業,仍有很好的後路,因此嘗試新職涯並不等於放棄一切。

Press enter or click to view image in full size

別的行業的人,怎麼說?

在講者的 Podcast 中,也邀請了很多非資料科學行業的工作者聊聊他們的職涯發展,是否也有類似的職業危機?

會計 / 機器人 AI 研究員 / 建築師

第一位是做會計的 — Google 的財務分析師。她其實沒有什麼職業危機,也不會特別害怕被裁員。相比之下,好像不像資料科學領域這麼焦慮。

第二個是做 Robotics AI Research 的人。他選擇留在學術界,成為 Professor,因為他認為學術能給他更多的 Academic Freedom。他也沒有像資料科學產業現在這種職業危機,他就是繼續帶學生、做研究。

最後是一位建築師。在美國當建築師的起薪,即使你是念哈佛的,剛出來工作,年薪也可能只有 4 萬到 6 萬美金,無論你的公司多好、學歷多好。但建築這個行業卻是一個「越老越吃香」的行業,只要你願意堅持,長期下來,會累積出你的專業與客戶關係。

並且,現在隨著 Generative AI 越來越發達, AI 可以直接畫圖,但建築師的價值很多時候是來自於與客戶溝通、理解需求,幫助對方蓋出想要的房子。

講者也提到,聊了這麼多集下來,聽眾很有回饋的一集是一位資料工程師,又有自己的一個小電商,聽眾與講者都覺得,有一個穩定的職位,又有一個可以自己做主的副業,聽起來是個很棒的職涯發展。

所以,講者也試著從與不同產業的人對話中,感受到人生有許多不同的可能性。

Press enter or click to view image in full size

講者觀點

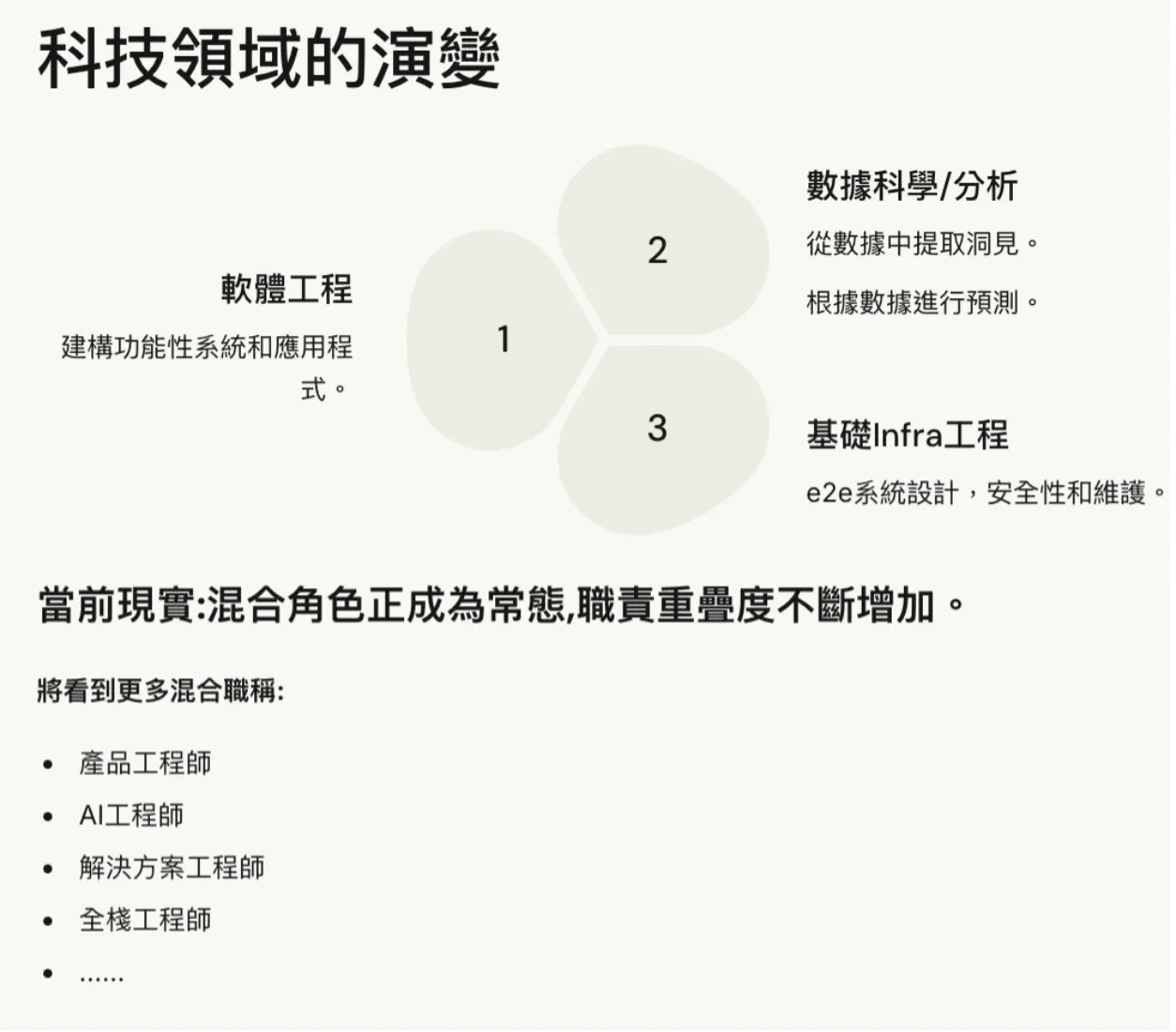

科技領域的演變

講者認為如果還想繼續待在科技產業,大概可以分成三種類型的技術角色 — — 或說三種技能領域,尤其是對 Data Science 出身的人來說:

- 第一種是 Software Engineer,那這個就是負責 Build Apps 的能力。現在可能還會再分 Frontend 跟 Backend,不過我看到 AI 新創公司,很多其實就是 FullStack,所以就是需要 SWE 的能力。

- 第二種是 Data 的角色。公司規模大一點、開始有資料累積之後,才會比較需要 Data Science 的角色。而這裡我會再分兩種工作內容:一種是 Insight Analyst,也就是洞察型分析;另一種是 Predictive Modeling,也就是預測模型。

- 第三種是講者覺得未來會越來越重要的,就是 Infrastructure 或 System Engineer,也就是所謂的 Solution Architect 型的人。

但講者也提到

現在 AI 讓做資料這件事越來越簡單,很多資料視覺化、或是建模的一些樣板 Code,都能夠快速地自動完成。所以這兩個角色有可能會慢慢變成一個人就能處理全部,甚至有些以前做 Modeling 的人,現在可能會歸到 Software Engineer 那邊。

講者有時候在想,要怎麼讓自己比較有競爭力?如果我想繼續做 Technical Role,我覺得就是一跟二要很強,或者二跟三要很強,最好是都很強,否則就會比較沒有安全感。

講者認為第三類人會越來越重要,理由則是:

「因為現在各種 AI 幫你寫 Code 的工具,其實都缺乏全局規劃的能力。當你寫 Code 的速度越來越快,系統設計的全貌反而變得更重要。」

Press enter or click to view image in full size

新型職缺

Product Engineer、AI 工程師、Solution Architect / Customer Solution Engineer / FullStack Engineer

「其實我覺得 Tech 最厲害的地方,就是每天都在發明新的職缺與職稱。」

這些新的職稱,其實就是把原本不同的工作合成一個職位。對公司來說,這是一種進化,原本需要請兩個人,現在只要請一個;本來要請三個人,現在一個人就能搞定。

講者認為,所以如果你願意多方位地去發展技能,我覺得你就可以直接挑戰這類型的職位。像現在的 AI Engineer,有時候也叫 AER — — AI Application Engineer。其實就是三個技能都要懂一點。Product Engineer 也是一樣的道理。你是那種能夠 Build Product 的 Engineer,那你就是每一環都得懂一點。

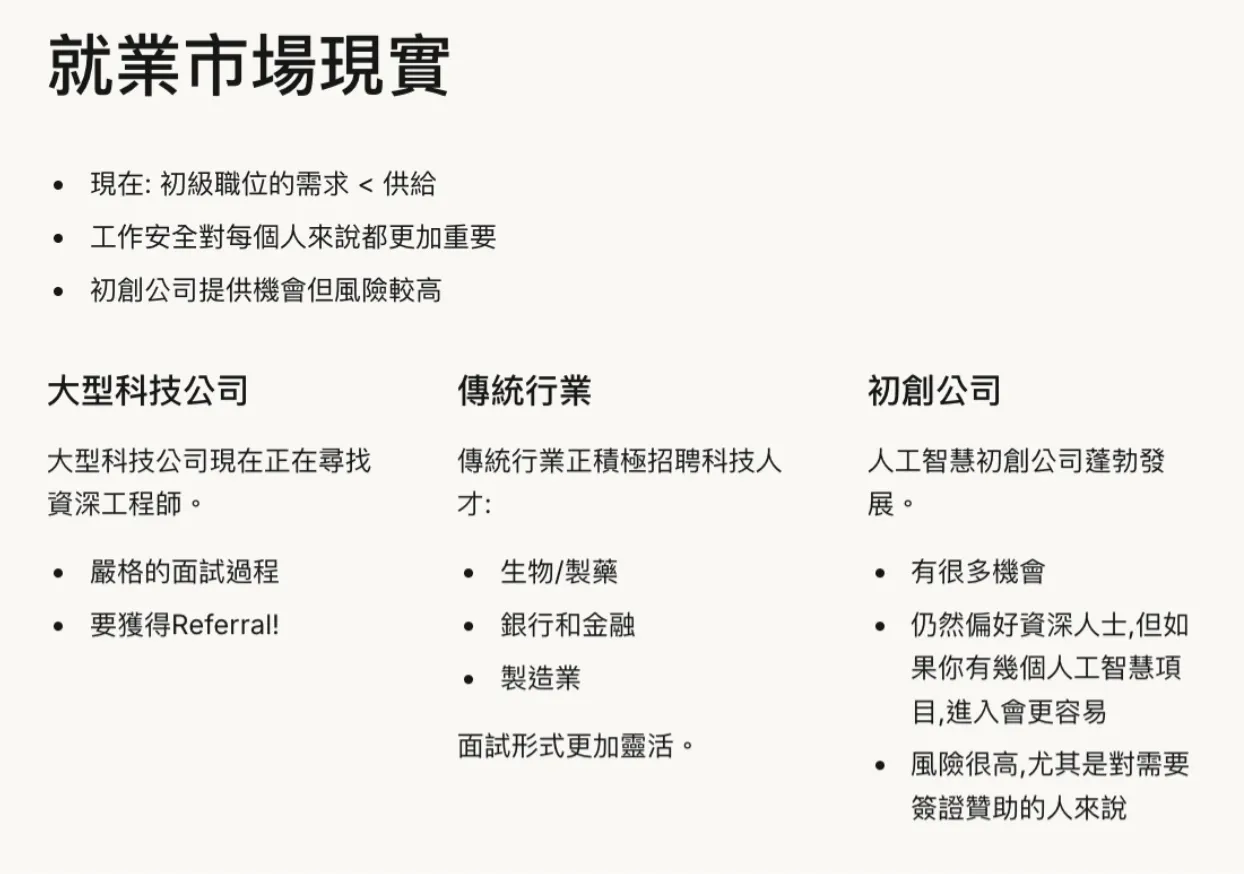

就業市場的現實

講者觀察,目前初級職位供給(Supply)大增,而需求(Demand)大減,結果就是很多應屆畢業生找不到工作。

轉行的人也很多,很多從其他行業轉來做 Data 或 Software 的人,所以現在其實 Junior 的職位不僅少,還有很多人在搶。

現在大家都非常在意工作的穩定性,沒有人想要丟工作。在沒人想跳槽的情況下,你也更難找到新的機會。

當然現在還是有很多新的初創公司。講者自己是很喜歡 AI 新創的,但它們的風險也相對高。

這邊有一些不同產業的求職建議。我想稍微談一下傳統行業,因為現在比較少人關注它們,主要是因為薪資會稍微低一些。

傳統行業雖然目前薪資偏低,但反而是建立 Domain Knowledge 最好的一個溫床,早去早學,可以累積大量的 Domain Knowledge

Press enter or click to view image in full size

技術不是長期競爭力

講者常常跟很多 Mentee 聊,或者跟已經是 Sr. 的人聊,大家還是會問:我要學什麼?我要不要學這個新的工具?我要不要學新的 AI Stack?

講者認為,當然要學,但技能的本質是什麼?就是你會使用某一個工具,比如你會 Python。但從長期來看,這些都不是你的競爭力核心。

講者認為的長期競爭力是在於 Domain Knowledge — 你對某個行業的運作規則理解得有多深,或者你對某種技術的整體流程有多熟悉。不是單純操作工具的能力。

現在很多人擔心自己會不會被取代。講者認為,未來真正會失去工作的,不是那些不會用 AI 的人。AI 最終還是一個工具,一項技能而已。

「你可以學著用各種新的 AI 工具、AI-driven 工具,但關鍵是,它真的是競爭力嗎?我覺得更重要的,是你能不能好好理解你所做的事,它背後的商業邏輯是什麼。」

當然這只是講者的預測,也許未來真的只要會 AI 就夠了。但問題是現在誰不會寫 Prompt?兩年前大家還在說 Prompt Engineer is the best job ever,可現在每個人都會寫 Prompt 了。

Press enter or click to view image in full size

講者QA

請問 RAG 架構,需要將資料(表格、文件、圖像)等等,轉成向量寫入資料庫,這也算 Data Science 的工作嗎

- 講者認為是的,這種 Knowledge Base Searching 的工作項目確實是屬於 Data Science.

想問Amy感覺 DE 跟 DS & DA 的工作職缺的數量大概目前的比例是多少?

- 講者自己的體感 DE : DS : DA ~ 3: 0.5 : 1 ,很多 StartUp Founder 詢問講者有無 DE 介紹,但很少詢問 DS / DE 的部分, DE 的需求甚至溢出,在 DA 這一塊行成了 BIE (Business Intelligence Engineer) 的職位

最近微軟裁員了不少 AI 相關的人才。您剛剛也提到 AI 賦能,我想請問企業是不是會變得更扁平?中階管理的人更少。留下來的都是 Domain Knowledge 比較強的人。

- 講者認為大公司是這樣沒有錯,小公司的趨勢也差不多,講者認為20個人就可以跑很久了,在小公司的話,更需要一個人可以做很多事的能力

想請問 Data Engineer 有跟近期軟工裁員的情況相近嗎?

- 講者表達,他身邊所認識的 Data Engineer 近期沒有被裁員,而且有公司創辦人在找尋 Data Engineer ,但沒有找 Data Scientist / Data Analyst

3–5年 Data Scientist工作經驗,再到美國唸 Data Master 之後會比較好在當地找工作嗎?

- 現在的 Data Master 都蠻難找工作的,尤其外國人還有簽證問題,如果是非常非常有關聯的工作經驗,那有加分,不然沒有太大的加分

剛剛說 DE 需求高,請問有沒有 DS 轉 DE 的例子呢?

-

有的,很多喔。其實資深一點的 DS,尤其是在中小公司的,隨著升職和角色的轉換,在職涯的進程很容易做到 DE 的工作。Podcast 有幾位來賓的經驗很值得參考:

EP55: 架構資深工程師,也做過很多DE工作

EP47: 全棧AI/DS,從算法到數據都要規劃的創業者

EP43: 保險DS,但現在新的部門其實是做數據管理,很多DE的工作

EP29: 全棧AI/DS,從算法到數據埋點一手包的工程師

EP26: 資深DE

現在 Data Science 的遠端工作多嗎?

- DS 的工作不多,所以遠端工作也不多

是否可以再詳細的說明一下如何提升基礎 Infra 工程的能力

1. 對 SWE 有 passion

2. 可以宏觀觀摩整個系統

3. 與 Tech Lead 學習

講者認為盡可能把自己擺在以上的環境中,就可以學習到 Infra 的工程相關能力

Domain Knowledge 能力的培養方式

- 先選一個 Tech Domain / Business Domain — 例如 Conversional AI 就有特別多的 Speech Recognition,或者 Business Domain — 例如製藥產業、製造業,這取決於你想對哪一個 Domain 有更多的認識,如果你已經在一間公司當中 — 不要整天跟工程師聊天,多接觸 Sales / 幫公司賣產品的團隊,他們會更了解 Day to day operation,以及商業上為何會有客戶買單公司產品,這些都是跟工程師聊天聊不出來的

請問現在想進入數據的領域,哪個領域適合初學者?

1. 如果有其他專業背景,可以看看自己原領域的數據需求

2. 初學者最容易入門的職業應該是行銷和廣告相關,因為無論公司類型,都有需求

3. 初學者應該先把數據分析和數據分析基本工具用熟練:SQL、python、dashboarding

想請問 DS 沒落的具體原因是什麼? 一般應該是認為 DS 是 Data Team 的核心,難道 Data Team不再重要了嗎?產業不需要 Data Driven Decision 或Model Prediction 了嗎?

- 講者認為前10年 Data Driven 蔚為風潮,然而現今做 Data Science 的門檻越來越低了,從 AutoML 到 ChatGPT / Gemini , 產能大幅提升,使得需求降低,另一方面,講者認為 DS 並非 Data Science 的核心, Data 才是,只要能夠 Make data useful,操作者並不一定要是 Data Scientist.

想請問Amy, AI變化很快未來方向也很難抓,在做產品的AI策略時(偏傳產),要怎麼抓方向比較好,而不會未來偏掉。

- 專注在要解決的問題,而不是「應該」用什麼方法解決問題。如果以解決問題為目標做規劃,接受工具會一直迭代更新,但只要能解決手上的商業問題,不用太糾結是否用了最新最強大的方法,最新的方法往往也比較不穩定。

有哪些你常用的ai工具輔助你的工作 讓速度變快?

- 用很多 Claude, Cursor, ChatGPT。大部分需求這三個可以搞定。

- 會議軟體 — SeaMeet 是我前司產品,適合我這種很多中文會也很多英文會議的人。

- 零零散散用很多 AI 輔助的影片剪輯、創作者軟體,但目前沒有一個是我覺得可解決我所有問題的。

以上是本次的分享內容,如果想要瞭解更多,講者本人也歡迎大家加他的 LinkedIn 或者到他的 Podcast 聽更多的 Data Science 從業者的訪談。

筆手 : Joe Tsai

校稿:Lavina(Peiyin) Lu, Amy

👉 歡迎加入台灣資料科學社群,有豐富的新知分享以及最新活動資訊喔!